Paysages et environnement

La France métropolitaine possède une grande variété de paysages, entre des plaines agricoles ou boisées, des chaînes de montagnes plus ou moins érodées, des littoraux diversifiés et des vallées mêlant villes et espaces néo-naturels. La France d’outre-mer possède quant à elle une importante biodiversité, par exemple dans la forêt équatoriale guyanaise ou dans leslagons de Nouvelle-Calédonie13. La France est un des pays les plus boisés d’Europe occidentale, les forêts occupant 28 % de la surface nationaleb 11.

Cette diversité des paysages et des écosystèmes est menacée par la fragmentation écologique des milieux par un dense réseau routier14, par l’artificialisation des côtes et par la pollution de son eau et de ses sols. Un tiers des eaux de surface sont de mauvaise voire de très mauvaise qualité, principalement à cause des pollutions industriellesb 12 ; les pollutions agricoles liées à l’usage d’engrais et de pesticides ont quant à elles fortement détérioré la qualité des nappes phréatiques dans plusieurs régions, en particulier la Bretagneb 13. Lalittoralisation du peuplement et des activitésb 14 entraîne une extension et une densification du bâti sur les côtesb 15, malgré la loi littoral de 1986 et l’intervention du Conservatoire du littoralb 16 et le caractère inondable de certains secteurs. Quant aux infrastructures de transport, notamment routières, elles exposent leur riverains à une pollution atmosphérique, sonore et visuelle importante14.

Néanmoins, les pouvoirs publics tentent depuis plusieurs décennies de répondre à ces défis environnementaux. Aux réserves naturelles et aux parcs nationaux se sont ajoutés depuis1968 les parcs naturels régionaux15, qui mêlent conservation et mise en valeur du patrimoine naturel et culturelc 1 et couvrent en 2007 13 % du territoire français16. Six agences de l’eauont été mises en place pour gérer et protéger les ressources en eau du paysb 12. Grâce à une politique de limitation de l’usage des produits pétroliers et à l’importance de l’énergie nucléaire, les émissions françaises de CO2 par tête sont inférieures à celles de la plupart de ses voisins européens, et a fortiori de celles des États-Unis17. Cependant, selon une étude du ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer publiée en 2010, « sur plusieurs points, le bilan environnemental demeure préoccupant, voire se détériore »18.

Répartition spatiale des hommes et des activités

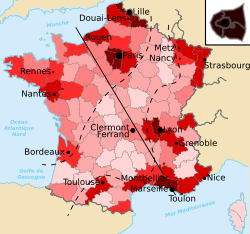

La France métropolitaine est marquée par des déséquilibres spatiaux multiples. D’une part, la France possède l’originalité d’avoir une capitale sept fois plus peuplée que la deuxième aire urbaine du paysnote 9, et qui regroupe un quart des étudiantsI 2 et la quasi-totalité des sièges de grandes entreprises du pays19. D’autre part, la ligne Le Havre - Marseille est souvent considérée comme la limite entre un est à l’industrie et à l’urbanisation anciennes, et un ouest longtemps resté agricole et qui bénéficie aujourd’hui d’un important essor démographique et économiquen 1. Enfin, des Ardennes, au nord-est, aux Landes, au sud-ouest, se dessine une « Diagonale des faibles densités », caractérisée par un peuplement faible comparé au reste du pays et une économie souvent en difficulté20.

Après un long exode rural au xixe siècle et jusque dans la deuxième moitié du xxe sièclen 2, le solde migratoire des campagnes françaises est redevenu positif dans les années 1990n 1. L’essentiel de la croissance urbaine se fait dans les zones périurbaines, de plus en plus éloignées de l’agglomération-centren 2. Le tableau ci-dessous liste les principales villes du pays en 2007, classées par défaut en fonction de la population de leur aire urbaine.

Ville | Aire urbaineI 3 | CommuneI 4 |

|---|---|---|

| Paris | 11 836 970 | 2 193 030 |

| Lyon | 1 757 180 | 472 330 |

| Marseille + Aix-en-Provence | 1 618 369 | 852 395 |

| Lille | 1 163 934 | 225 789 |

| Toulouse | 1 118 472 | 439 453 |

| Bordeaux | 1 009 313 | 235 178 |

| Nice | 999 678 | 348 721 |

| Nantes | 768 305 | 283 025 |

| Strasbourg | 641 853 | 272 123 |

| Toulon | 600 740 | 166 537 |

Axes de communication et transports

En raison de sa situation de carrefour, la France est un pays de passageb 17. Elle est en effet le passage obligé pour les hommes et les marchandises circulant par voie terrestre entre lapéninsule Ibérique et le reste de l’Europe, et, depuis l’ouverture en 199421 du tunnel sous la Manche, entre le Royaume-Uni et le reste de l’Europeb 17. Héritages de l’histoire, les réseaux de transports français sont très centralisés autour de Parisb 18 ; cette centralisation est particulièrement forte dans les transports ferroviaires et aériens, même si elle commence à diminuer22.

Le principal moyen de transport utilisé en France est la route, qui représentait en 2007 respectivement 86,5 % et 79,9 % des trafics voyageurs et marchandisesnote 10,23. La France compte plus d’un million de kilomètres de routes en 2005, dont la quasi-totalité sont revêtues24. Depuis la Libération, la France s’est dotée d’un réseau autoroutier étendu, qui totalise 10 991 km en 200724. Depuis quelques décennies, les politiques publiques s’attachent à réduire les accidents mortels sur la route, principalement dus à la vitesse et à l’alcoolj 1 ; elles tâchent également de réduire la dépendance des Français vis-à-vis de la voiture, au profit d’autres moyens de transport moins polluantsi 1.

Le réseau ferroviaire français, de son côté, date pour l’essentiel du milieu et de la fin du xixe siècle ; en 2009, il compte 29 473 km de lignes, dont plus de la moitié sont électrifiées25. L’essentiel du trafic est géré par l’entreprise publique SNCF, sur les lignes appartenant au gestionnaire d’infrastructure Réseau ferré de France (RFF). Depuis les années 1980, le trafic voyageurs augmente en France, grâce d’une part à la prise en charge par les régions du trafic régional et local, et surtout à la naissance et à l’extension continue du réseau de lignes à grande vitesse parcouru par le TGV26. D’autre part, les principales villes du pays sont dotées d’un réseau ferroviaire urbain, de type métro, tramway ouRER ; le métro de Paris, né en 1900, forme l’un des réseaux les plus denses au monde27.

Quant au transport aérien, il est particulièrement centralisé : les deux aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly ont accueilli en 2008 plus de 87 millions de passagers, quand le premier aéroport de province, celui de Nice, en accueillait à peine plus de 10 millions28. Les aéroports de province sont en effet concurrencés par le TGV pour le trafic domestique, tandis que les aéroports parisiens accueillent la quasi-totalité du trafic long-courrierb 19. La France est le siège de la première compagnie aérienne (Air France-KLM29) et du premier constructeur aéronautique civil (Airbusb 20,note 11) européens.

D’autres modes de transport sont utilisés en France, mais ils sont plus marginaux. Le trafic fluvial assure une part négligeable du trafic voyageurs, et très secondaire du trafic marchandises, en raison principalement de l’inadaptation d’une grande partie du réseau au trafic moderne24. Le trafic maritime est plus important, mais les ports de Dunkerque, Le Havre, Nantes - Saint-Nazaire et Bordeaux font pâle figure face à leurs rivaux de la Mer du Nord comme Rotterdam ou Anvers30 ; seul le port deMarseille tire son épingle du jeu — Marseille est le premier port de la Méditerranée en tonnage expédié30. Quant au vélo, il connaît aujourd’hui une nouvelle jeunesse, notamment grâce à la préoccupation environnementale des Français et à la mise en place de systèmes de location de bicyclettes dans plusieurs villes du paysi 2.

Histoire

La France actuelle occupe la plus grande partie des anciennes Gaules celtiques, conquises par Jules César au ier siècle av. J.-C., mais elle tire son nom des Francs, un peuple germanique qui s’y installa à partir du ve siècle. La France est un État à l’unification ancienne, et fut l’un des premiers pays de l’époque moderne à tenter une expérience démocratique.

Préhistoire, Protohistoire et Antiquité

La présence humaine sur le territoire de la France actuelle remonte au Paléolithique inférieur ; les traces les plus anciennes de vie humaine datent d’il y a environ 1 800 000 anse 1. L’homme est alors confronté à un climat rude et variable, marqué par plusieurs ères glaciaires qui modifient son cadre de viee 1. La France compte un nombre important de grottes ornées du Paléolithique supérieur, dont l’une des plus célèbres est celle de Lascauxe 1 (Dordogne, -18 000 environ31).

Vers -10 000, à la fin de la dernière ère glaciaire, le climat s’adoucite 1. À partir de -7 000 environ, cette partie de l’Europe occidentale entre dans le Néolithique et ses habitants se sédentarisent, même si l’évolution est différente selon les régionse 2. Après un fort développement démographique et agricole aux ive et iiie millénaires, la métallurgie fait son apparition à la fin du IIIe millénaire, d’abord avec le travail de l’or, du cuivre et du bronze, puis avec celui du fer auviiie sièclee 3.

En -600, des Grecs originaires de la ville de Phocée fondent la ville de Marseille, au bord de la Méditerranéee 4 ; à la même époque, quelques peuples celtes pénètrent dans le territoire de la France actuelle, mais cette occupation ne se généralise à la France entière qu’entre les ve etiiie siècles av. J.-C.e 5. La notion de Gaule apparaît alors ; elle correspond aux territoires de peuplement celte compris entre le Rhin, l’Atlantique et la Méditerranéee 6. La Gaule est alors un pays prospère, dont la partie méridionale est de plus en plus soumise aux influencesgrecques et romainese 7.

À partir de -125, le sud de la Gaule est peu à peu conquis par la République romaine, qui y fonde les villes d’Aix-en-Provence, Toulouse etNarbonnee 8. En -58, Jules César se lance à la conquête du reste de la Gaule, et vainc en -52 une révolte menée par le chef gauloisVercingétorixe 9. Les territoires nouvellement conquis sont répartis par Auguste en neuf provinces romaines, dont les principales sont laNarbonnaise au sud, l’Aquitaine au sud-ouest, la Lyonnaise au centre et la Belgique au norde 10. De nombreuses villes sont fondées durant la période gallo-romaine, dont Lyon, appelée à être une capitale des Gaulese 11 ; celles-ci sont conçues à l’image des villes romaines, avec un forum, un théâtre, un cirque, un amphithéâtre et des thermese 12. La religion romainese superpose aux cultes gaulois sans les faire disparaître, les divinités se confondant peu à peu dans un même syncrétismee 13.

Au iiie siècle, la Gaule romaine connaît une crise grave, le limes, frontière fortifiée protégeant l’Empire des incursions germaniques, étant franchi à plusieurs reprises par les Barbarese 14. Le pouvoir romain, pendant ce temps, semble chancelant : un Empire des Gaules est proclamé en 260 et échappe à la tutelle romaine jusqu’en 274e 15. Néanmoins, la situation s’améliore dans la première moitié du ive siècle, qui est une période de renouveau et de prospérité pour la Gaulee 16. En 312, l’empereur Constantin Ier se convertit au christianisme ; les chrétiens, persécutés jusque là, se multipliente 17. Mais les invasions barbares reprennent à partir de la seconde moitié du ive sièclee 18 ; le 31 décembre 406, les Vandales, Suèves etAlains franchissent le Rhin et traversent la Gaule jusqu’en Espagnee 19. Au milieu du ve siècle, les Alamans et les Francs, deux peuples païens, s’installent au nord-est de la France actuelle et exercent une forte pression sur les généraux romains qui subsistent dans le nord-est de la Gaulee 20.

Naissance, crises et transformations du Royaume de France au Moyen Âge

La conversion au christianisme du chef franc Clovis fait de lui l’allié de l’Église et lui permet de conquérir l’essentiel de la Gaule au tournant desve et vie sièclese 21. La fusion des héritages gallo-romains, des apports germaniques et du christianisme est longue et difficile, les Francs constituant originellement une société guerrière aux lois très éloignées du droit romain et des principes chrétiense 22. Tandis que la faiblesse démographique que connaît le Royaume des Francs entraîne un déclin des villes, le christianisme s’installe par la fondation d’églises rurales et surtout de très nombreux monastèrese 23. Si le pouvoir de Clovis semblait originellement solide, la dynastie mérovingienne doit bientôt faire face à de graves difficultése 24 ; elle disparaît en 751 lorsque Pépin le Bref est sacré roi des Francs, fondant ainsi la dynastie carolingiennee 25.

Pépin le Bref et son fils Charlemagne agrandissent considérablement le royaume des Francs, qui s’étend à la fin du viiie siècle sur plus d’un million de kilomètres carrése 26. L’immense empire carolingien est contrôlé par une administration centralisée basée à Aix-la-Chapelle, descomtes représentant Charlemagne dans tout l’empire et étant surveillés par les missi dominicie 27. Charlemagne, couronné en 800 empereur d’Occident relance les arts libéraux dans l’éducation, et le Palais d’Aix-la-Chapelle accueille une activité intellectuelle et artistique de haut niveaue 28. Néanmoins, après la mort de l’empereur, les comtes et les vassaux de celui-ci parviennent peu à peu à rendre leur fonction héréditaire, et les petits-fils de Charlemagne se partagent l’Empire au traité de Verdun (843) ; Charles obtient la Francie occidentale, qui correspond approximativement aux deux tiers occidentaux de la France actuelle et dont les frontières varieront peu jusqu’à la fin du Moyen Âgee 29. Le nouveau royaume doit toutefois affronter trois vagues d’invasions différentes aux ixe et xe siècles, menées par les musulmans, lesVikings et les Hongroise 30. À la même époque, les pouvoirs des anciens comtes continuent d’augmenter tandis que le pouvoir royal diminuee 31 ; une société féodale se met en place, caractérisée par sa division en trois ordres : le clergé, la noblesse et le Tiers étate 32.

En 987, Hugues Capet est élu roinote 12 ; la monarchie redevient héréditairee 33, et les Capétiens règneront sur la France pendant plus de 800 ans. Néanmoins, les premiers rois capétiens ne contrôlent directement qu’une portion très faible du territoire français, appelée le domaine royal, et certains de leurs vassaux sont beaucoup plus puissants qu’euxe 34. Au xiie siècle, le pouvoir royal commence à s’affirmer contre les princes du royaume, mais doit faire face à partir des années 1150 à la naissance d’un « empire Plantagenêt » regroupant dans un même ensemble l’Angleterre et le tiers ouest de la Francee 35.

Le royaume capétien atteint un apogée au xiiie siècle, la monarchie reprenant le pouvoir qu’elle avait perdue 36 tandis que l’art et la culture français s’affirment en Europee 37. Philippe Auguste (1180-1223) parvient à conquérir l’essentiel des possessions françaises des Plantagenêt, mettant temporairement fin à la menace anglaise et agrandissant considérablement le domaine royal par la même occasione 38. Louis IX (1226-1270) se comporte en arbitre de la chrétienté et participe aux septième et huitième croisades, ce qui l’amènera à être très vitecanonisé par l’Église catholiquee 39.

Le xive et la première moitié du xve siècle voient la France plonger dans une crise grave, dont les expressions sont multiplese 40. La Guerre de Cent Ans, menée contre l’Angleterre et née d’un problème de succession à la tête du Royaume de France, ravage le payse 41. Mais la crise des xive et xve siècles n’est pas seulement politique ou militaire : elle est aussi démographique — la peste noire tue à partir de 1347 au moins un tiers de la population du royaumenote 13 —, sociale — les insurrections paysannes et urbaines se multiplient —, économique et religieusee 42. Mais la monarchie, si elle est également touchée par cette crise, n’en sort que renforcée : le pouvoir central, qui s’est déplacé dans la vallée de la Loire, se dote de nouvelles institutions et met en place une armée et un impôt permanentse 43.

Renaissance et absolutisme (XVIe-XVIIIe siècle)

À partir de 1494, les souverains français mènent de multiples guerres en Italie puis contre l’empereur Charles Quint32. Mais les règnes de François Ier (1515-1547) et de son fils Henri II(1547-1559) sont surtout marqués par un renforcement du pouvoir royal, qui tend à devenir absolu33, et par une Renaissance littéraire et artistique fortement influencée par l’Italie34. En1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts fait du français la langue administrative et judiciaire du Royaumee 44.Mais l’unité de la France autour de la personne du roi est bousculée dans la deuxième moitié du xvie siècle par le problème religieux : entre 1562 et 1598, huit guerres de religion se succèdent entre catholiques et calvinistese 45. Cette crise religieuse se double d’une crise économique et surtout politique35. En 1598, le roi Henri IV (1589-1610) donne par l’édit de Nantes une liberté partielle de culte aux protestantse 46.

Louis XIII (1610-1643) et ses ministres Richelieu et Mazarin doivent faire face à l’opposition de nobles soucieux de reprendre leurs anciens pouvoirse 47. À la même époque, la France mène plusieurs guerres victorieuses (dont la Guerre de Trente Ans) et commence à former un premier empire colonial, principalement en Nouvelle-France, aux Antilles et sur la route des Indese 48. Louis XIV affirme plus que jamais le caractère absolu de son pouvoirnote 14 : le « Roi-soleil » se considère comme le « lieutenant de Dieu sur terree 49 » et fait construire leChâteau de Versailles, symbole de son pouvoire 50. Il s’entoure d’artistes et de savants, et travaille à l’unité religieuse de son royaumee 51, en reprenant la persécution des protestants et en révoquant l'édit de Nantes. Malgré la situation financière critique de la monarchie, Louis XIV mène plusieurs guerres face à une Europe coalisée contre luie 52, tandis que le marquis de Vauban fait construire un réseau de villes fortifiées aux frontières du Royaumee 53. Si ces guerres aboutissent dans un premier temps à des victoires françaises, plusieurs défaites militaires et des famines ternissent la fin de son règnee 54.

Son arrière-petit-fils Louis XV (1715-1774) mène lui aussi plusieurs guerres, aux résultats contrastése 55. La France abandonne en 1763 au traité de Paris ses possessions en Amérique du Nord, mais acquiert dans la même décennie la Lorraine et la Corsee 56. Pendant ce temps, la France connaît une forte vitalité démographique, économique — la croissance de la production agricole s’accompagne d’une proto-industrialisation, notamment dans le secteur textile — et surtout intellectuelle et culturellee 57. Louis XVI, qui accède au trône en 1774, se révèle incapable de trouver une solution au surendettement de la monarchie et doit convoquer les états généraux en 1788e 58.

Le siècle des révolutions (1789 - début xxe siècle)

Les délégués envoyés aux États généraux qui s’ouvrent le 5 mai 1789 outrepassent rapidement les pouvoirs qui leur sont attribués, et s’érigent en une Assemblée nationale constituantee 59. Le Roi ne peut alors empêcher l’assemblée constituante de décider l’abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, puis d’adopter le 26 août une Déclaration des droits de l’homme et du citoyene 60. Après un essai de monarchie constitutionnelle, la République naît en septembre 1792, et Louis XVI, accusé de trahison, est guillotiné le 21 janvier 1793e 61. La France révolutionnaire se lance alors dans plusieurs années de guerres et d’exécutions, jusqu’à l’instauration du Directoire en 1795e 62.

Le 9 novembre 1799, le général Napoléon Bonaparte renverse le Directoire par un coup d’État et lui substitue le Consulat ; cinq ans plus tard, il est couronné Empereur des Française 63. Napoléon Ier crée ou réforme de nombreuses institutionsnote 15, et ses multiples victoires militaires mettent la moitié de la population européenne sous son contrôle au début des années 1810e 64. Le déclin sera néanmoins rapide : après une éphémère abdication puis un bref retour au pouvoir, l’Empereur est définitivement vaincu à Waterloo le 18 juin 1815e 65.

La France entame alors une seconde expérience de monarchie constitutionnelle, pendant laquelle les rois Louis XVIII (1814-1824) et surtoutCharles X (1824-1830) remettent en question une partie des acquis de la Révolutione 66. Quelques semaines après avoir conquis Alger, Charles X est renversé en 1830 par les Trois Glorieuses, un mouvement révolutionnaire qui amène sur le trône Louis-Philippee 67. Si ce dernier est alors considéré comme réformateur, la contestation monte bientôt, malgré l’essor économique que connaît la France à cette époquee 68.

En février 1848, une nouvelle révolution éclate, dont les objectifs ne sont plus seulement politiques mais aussi sociauxe 69. L’éphémèreSeconde République qui est alors mise en place instaure le suffrage universel masculin, abolit l’esclavage dans les colonies et la peine de mort pour raison politiquee 70, mais est renversée par son président Louis-Napoléon Bonaparte, qui est couronné empereur en 1852e 71. Si les premières années du Second Empire sont celles d’un régime autoritaire, Napoléon III entame un tournant libéral en 1860, qui n’empêche pas une montée des oppositions politiques, tandis que le développement industriel et ferroviaire s’accélèree 72. La défaite de la France face à uneAllemagne en cours d’unification, en 1870-1871, est un double tournant dans l’histoire du pays : l’empereur capitule le 2 septembre 1870 et la République est proclamée le 4, tandis que l’Allemagne annexe l’Alsace-Lorrainee 73.

Malgré sa naissance chaotique, la Troisième République est le plus long des régimes politiques qu’a connus la France depuis 1789e 74. Les républicains mettent peu à peu en place leur projet politique : l’école est rendue gratuite, laïque et obligatoire en 1881-1882, les libertés de presse et de réunion sont accordées en 1881, le divorce et les syndicats sont autorisés en 1884, et les Églises sont séparées de l’État en 1905e 75. À la même époque, la France se dote d’un vaste empire colonial, qui sera le deuxième au monde après celui du Royaume-Uni en 1914e 76. Si plusieurs crises politiques se succèdent — crise boulangiste, scandale des décorations, scandale de Panamá, affaire Dreyfus —, la menace principale pour la République vient désormais de l’extérieur, où la guerre apparaît de plus en plus imminentee 77.

La France dans les deux Guerres mondiales

Par le jeu des alliances, la France entre en guerre au début du mois d’août 1914 contre l’Allemagne, aux côtés du Royaume-Uni et de la Russiee 78. La Première Guerre mondiale, qui fait 1 400 000 victimes françaises et entraîne de nombreuses destructions dans le nord-est du pays, se conclut le 11 novembre 1918 en faveur de la Triple-Ententee 79. Outre le retour de l’Alsace-Lorraine à la France, les conditions de la paix que Paris souhaite imposer à Berlin lors du traité de Versailles sont particulièrement dures : la France compte en effet faire payer les dommages de la guerre à celle qu’elle accuse d’en être la seule responsablee 79.

Après quelques années de reconstruction, la France peine à retrouver sa vigueur économique d’avant-guerree 80. Elle sera néanmoins touchée bien après la plupart des autres puissances par la crise des années 193036. Mais si cette crise est tardive, elle est durable et profonde. Aux difficultés économiques s’ajoute une crise de régime, malgré l’espoir suscité par l’arrivée au pouvoir en 1936 du Front populaire37. Au final, lorsque la France déclare le 3 septembre 1939 la guerre à l’Allemagne nazie, elle sort tout juste de la plus grave crise qu’ait connue la Troisième Républiquee 81.

Après huit mois sans combats (la « Drôle de guerre »), la Wehrmacht envahit le 10 mai 1940 le nord-est de la France, et le MaréchalPhilippe Pétain demande l’armistice le 22 juine 82. Ce dernier obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet, signant ainsi la fin de la Troisième République et la naissance du Régime de Vichy, qui mène une politique conservatrice, traditionaliste et antisémite et collabore avec leTroisième Reich, malgré l’action de la Résistance à l’intérieur et à l’extérieur du payse 83. Le débarquement allié du 6 juin 1944 enNormandie sonne le glas du Régime de Vichy, et le début de la Libération de l’Europee 84. Au total, ce conflit aura tué moins de militaires que le précédentnote 16, mais les victimes civiles sont nombreuses – au moins 75 000 Juifs installés sur le territoire français ont été tués lors de la Shoah38,note 17 – et les blessures psychologiques et politiques longues à cicatrisere 84.

La France depuis la Libération

Une période de renouveau commence alors pour la Francee 85. Si le Général de Gaulle, chef de la France libre, ne peut empêcher l’adoption d’une constitution proche de celle de la Troisième République, l’après-guerre voit la création de la Sécurité sociale et le droit de vote accordé aux femmese 86. La Quatrième République choisit le camp occidental dans la Guerre froide qui s’ouvre à cette époque, entame la décolonisation de l’Asie et de l’Afrique et participe aux débuts de la construction européennee 87. La France entame dans le même temps une période de forte croissance économique, que l’économiste Jean Fourastié appellera « Trente Glorieusese 88,39 ».

Le 1er juin 1958, lors d'une grave crise politique liée à la guerre d'Algérie, le général de Gaulle est investi Président du Conseil par l'Assemblée Nationale avec pour mission de donner à la République une nouvelle constitution : la Cinquième République donne au président des pouvoirs plus larges face au Parlemente 89. De Gaulle poursuit et achève la décolonisation de l’Afrique, et affirme l’indépendance de la France face aux États-Unise 90. Mais la crise étudiante et sociale de mai 1968 met en avant l’archaïsme d’un régime qui semble déconnecté des aspirations de son temps ; malgré la démission du général de Gaulle en 1969, le gaullisme se maintient au pouvoir cinq ans de plus, sous la figure du président de la République Georges Pompidoue 91.

En 1974 s’ouvre l’ère post-gaulliste, avec l’arrivée d’une personnalité issue du centre, Valéry Giscard d’Estaing, au poste de présidente 92. Alors que la France entre peu à peu dans la crise des années 1970, les premières années de son mandat sont marquées par plusieurs lois actant les mutations de la société française, comme la loi Veil, qui légalise l’interruption volontaire de grossesse (IVG), ou l’abaissement de 21 à 18 ans de l’âge de la majoritée 93. Mais le véritable tournant a lieu en 1981, lorsqu’un président socialiste, François Mitterrand, est élue 94. Face à la situation économique qui s’aggrave, celui-ci tente dans un premier temps une politique de relancee 95, tout en adoptant des mesures symboliquement fortes comme l’abolition de la peine de mort40. Si François Mitterrand est réélu en 1988, la France connaît entre 1986 et 1988 puis entre 1993 et 1995 deux périodes de « cohabitation », situation jusque là inédite où le Président n’appartient pas au même parti que son gouvernement et qui offre une lecture nouvelle des institutionse 96. Cette situation se reproduit entre 1997 et 2002, mais de façon inversée, après qu’un président de droite, Jacques Chirac, a été élu en 1995, et que des élections législatives ont amené le socialiste Lionel Jospin à la tête du gouvernemente 97. La France adopte dans le même temps la monnaie unique européenne41.

L’élection présidentielle de 2002 est marquée par une surprise électorale, avec l’élimination de Lionel Jospin dès le premier tour au profit de Jean-Marie Le Pen, candidat de l’extrême droite42. Jacques Chirac est alors logiquement réélu42, et les gouvernements Raffarin puis Villepin sont marqués par l’opposition de la France à la guerre en Irak43, le « non » auréférendum sur la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe44 et les émeutes urbaines de novembre 200545. Si Nicolas Sarkozy, président à partir de 2007, appartient au même parti que son prédécesseur, la politique qu’il mène se veut de « rupture46 ». Le gouvernement « d’ouverture » que François Fillon forme avec des personnalités issues non seulement de la droite, mais aussi du centre et de la gauche46, doit cependant faire face à la crise économique venue en 2008-2009 des États-Unis47.

Politique et administration

La France est une démocratie libérale, dont le gouvernement a la forme d’une république. Les fondements de l’organisation politique et administrative actuelle de la France ont été fixés en 1958 par la Constitution de la Cinquième République. Selon l’article premier de cette constitution, « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Depuis 2003, ce même article affirme en outre que « son organisation est décentralisée ».

Organisation des pouvoirs

L’organisation des pouvoirs en France est définie par la constitution de 1958, amendée à plusieurs reprisesk 1 ; le rôle de chaque institution est cependant défini tant par la pratique observée depuis 1958 que par le texte de la Constitutionk 1. La France possède un régime politique original par le large pouvoir dont disposent à la fois le Parlement et le Président de la République, ce qui a amené les constitutionnalistes à parler de « régime parlementaire présidentialisé », de « régime semi-présidentiel » ou encore de « régime parlementaire bireprésentatifnote 18 ».

Le pouvoir législatif appartient au Parlement, formé de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénatk 2. L’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, est formée de 577 députés en 201048, élus pour cinq ans au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans des circonscriptions découpées au sein des départementsk 3. L’Assemblée nationale a le dernier mot en cas de désaccord prolongé avec le Sénat sur l’adoption d’une loik 4. Ce dernier est formé en 2010 de 343 sénateurs élus pour six ans par150 000 grands électeurs (principalement des élus locaux)49 et est de ce fait considéré comme moins représentatif que l’Assemblée nationalek 5.

Le pouvoir exécutif appartient en premier lieu au Président de la Républiquek 6, élu pour cinq ans50 au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux toursk 7. Le Président de la République est le chef de l’État et le chef des armées, il promulgue les lois et peut dissoudre l’Assemblée nationalek 8. Il nomme le Premier ministre, et, sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernementk 9. Le gouvernement peut être renversé par une motion de censure adoptée par l’Assemblée nationalek 4. Lorsque la majorité parlementaire et le Président n’appartiennent pas au même parti politique, une lecture nouvelle des institutions voit le jour — on parle alors de cohabitationk 2.

Le pouvoir judiciaire, quant à lui, est séparé des deux autres, bien que le Président de la République dispose d’un droit de grâce51. Il est lui même subdivisé entre un ordre administratif, dont la plus haute juridiction est le Conseil d’État, et un ordre judiciaire, dont la plus haute juridiction est la Cour de Cassationk 10. Le droit français, de tradition romano-civiliste52, stipule que tout accusé, avant d’être condamné, est présumé innocent, et qu’une affaire peut être rejugée en appel sur demande d’une des partiesnote 19,53.

La conformité des lois à la Constitution, la régularité des scrutins et, plus largement, le respect des institutions est contrôlée par le Conseil constitutionnelk 11.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire